秋收过后的糯禾高高地挂在晾禾架上,晚霞映衬下的炊烟呼唤着游子归家的心情;四周青山渺渺凌空俯视着村庄的变迁;古色古香的木楼里,老人说起村史引经据典、头头是道;每逢传统节日,祖辈传下来的侗族大歌就在鼓楼下响起——在中国人口文化第一村的从江占里,乡愁,在有着600多年历史的侗寨里打了一个结,更烙在村子的每个角落。

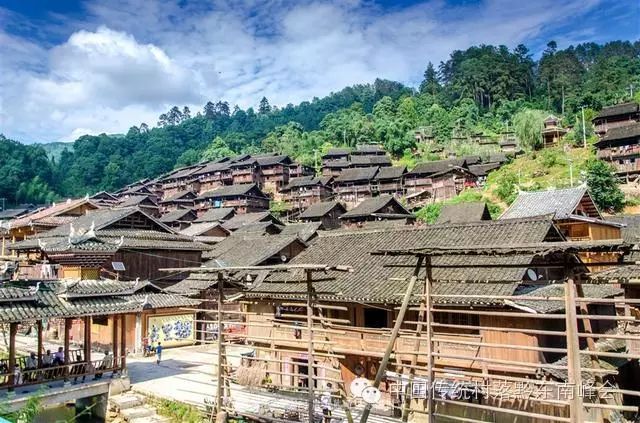

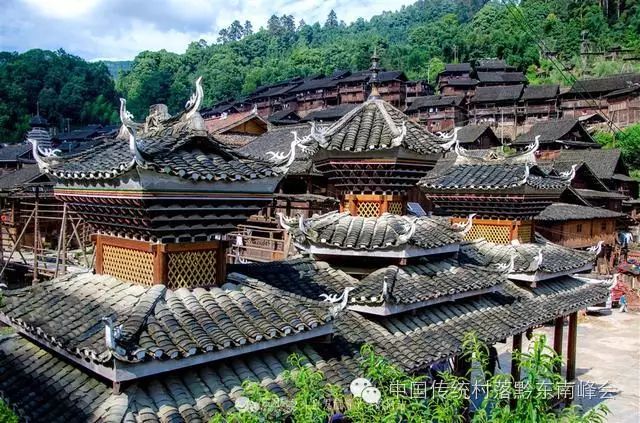

与一些日趋破败的传统村落不同,占里村守望乡愁的同时,村民的生活水平也节节高。留住乡愁、造福村民的源头活水从哪来?日前,记者赶赴占里村一探究竟。 占里地处从江侗乡腹地。从县城出发,沿着柏油路在崇山峻岭间行驶30余公里,眼前豁然开朗:群山之间的占里侗寨,一排排金黄禾糯倒映水面,一大片青木楼依山而建、错落有致,鼓楼在寨子中间显得极为耀眼。在这里,仿佛来到了恬静和谐的世外桃源。 走进村里,当地特有的青石铺成一条条巷道,民居基本上是青灰色的“一正两厢”传统侗族栏杆式建筑,卯榫严丝合缝、精雕细琢,寨子干净得不见青苔。

占里的前世,要从元朝末年说起:为躲避战乱,占里人在祖先“吴占”和“吴里”的率领下,一路南下,从江苏经长途跋涉,逃到了广西梧州。在广西梧州短暂定居了一段时间后,他们又率领家人溯都柳江而上,选了一块风水宝地定居下来。吴家人劈山开田、创建家业,互敬互助,团结和睦,享受着与世无争、祥和富足的幸福生活,并根据两兄弟的名字把这块风水宝地命名为占里。 占里村因一项令世人惊叹的“零纪录”而名扬海外:人口自然增长率始终几近为零。从1952年到2000年的48年里,占里村的人口只增长了9人,人口自然增长率非常低,几近于零。

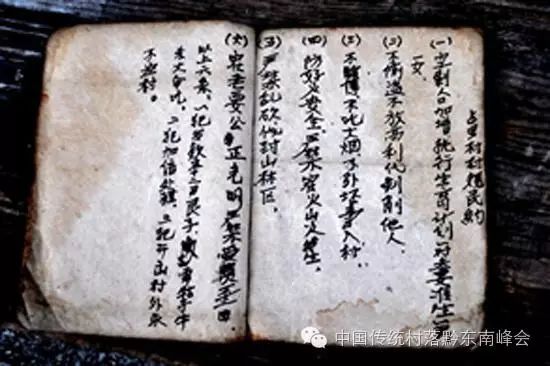

要探究这个原因,也得从占里的历史故事说起。 这里的人历来团结和睦,互敬互助,他们劈山开田、创建家业,过着祥和的生活,人口由最初的5户,很快发展到百余户。由于人口的过快增长,能开垦的山土几乎都被开垦尽了,和睦的大家庭开始出现争田斗殴等现象,子孙们尝尽了人多粮少、忍冻挨饿的苦头。于是,占里的祖先不得不理性地思考村民未来的生存问题:长此以往,子孙将无田可耕、无地可种。最先提出控制人口增长的是清朝初期一个叫吴公力的祖先,他召集全寨村民在鼓楼开会,给子孙们订下了一条寨规:一对夫妇只允许生两个孩子,谁多生就依寨规进行处罚,严重超生的,永远逐出寨门,不得再回到这里居住。

这一寨规,在占里一直沿袭了数百年,至今还未有人违反过。如今,每年的农历二月初一和八月初一,全寨人都要聚集到鼓楼里听寨老训诫,并用侗歌传唱寨规;青年男女行歌坐月时,也要被要求先唱控制人口增长的歌,确保这一习俗一代代地延续下去,传到每一个后人心田。 几百年来,占里村的乡土记忆愈积愈厚。“占里历经多年的农耕文化、民俗文化、生育文化沉淀,形成了浓郁深厚的文化蕴藏。”占里村村支书吴文雄说。 漫步占里村,这个传统村落,文明生活方式也随处可见:家家户户楼板洗刷得干干净净,厨房里用上了电饭锅,人们茶余饭后在鼓楼下唱侗族大歌,三三两两的妇女在屋前纺纱织布……

说到乡愁,到村里来体验生活的广州游客彦阳颇有感触:“占里村的乡愁是‘活’的,不仅保住老房子、老景致,更留住了人,保住了祖辈的老传统。要是村子不发展,就成了‘空心村’,传统村落保护成了无源之水。”

保住了传统文化,才有了守望乡愁的寄托。吴文雄说,近些年来,村民的文化自觉文化自信在增强,人们对自身的文化价值认同也在提高,村庄里的生育文化、大歌文化等得到了村民们的重视。 占里把传统村落保护、开发、利用与乡村旅游发展相结合,传统村落在旅游的包装下越变越美,农民返乡开农家乐、卖农产品、搞产业开发,当上了老板,许多侗族青年依托侗族大歌走出去,不但弘扬了优秀民族文化,也唱来了侗家人的幸福生活。

村集体有了收入、村民腰包鼓了,村庄的保护与发展不再纠结,侗族大歌、芦笙等没有被荒废。前些年,占里村被列为中国传统村落。“群众改造房屋得到补贴,但必须按照侗族建筑风貌,风格统一。坚决不给盖红砖水泥房。”吴文雄说。 占里村对鼓楼、花桥、古井、禾晾进行了翻修,新建了观景台、青石板步道,实施了通村油路建设和河道整治工程。

文化学者冯骥才曾说,“每座古村落都是一部厚重的书,不能没等我们去认真翻阅,就让这些古村落在城镇化的大潮中消失不见。”传统村落既承载旧式生产生活方式,更承载着人们对“乡土中国”的怀念与留恋。我们期待,占里村落仍能保住本色,留住故园。 (来源:黔东南日报 部分图片来源网络)

|