2016-07-14 [url=]秀美黔东南[/url]

辉煌六十年 秀美黔东南

距黔东南苗族侗族自治州建州60周年

庆祝活动 还有9天

60周年 60年,一甲子,峥嵘岁月,辉煌历程 60年风雨同舟 60年众志成城 60年的建设 苗乡侗寨发生了翻天覆地的变化。

在喜迎建州60周年之际,黔东南微报特别推出“辉煌60年·发展启示录”栏目系列报道,充分展示咱黔东南60年来经济社会发展的辉煌成就。敬请小伙伴们关注哦!

科技发展篇◆ ◆ ◆

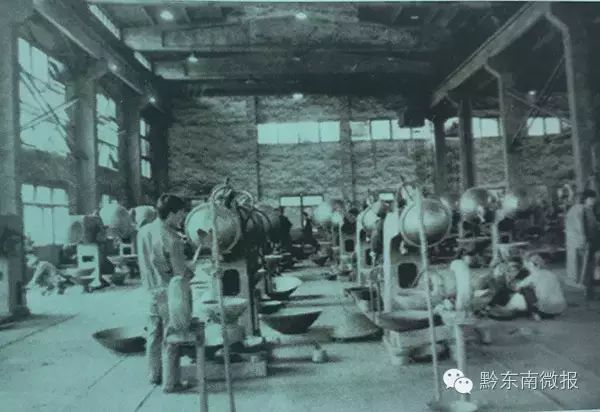

. 科技是国家强盛之基,创新是民族进步之魂。  . 黔东南建州60年来,科技事业从无到有,从弱到强。 特别是改革开放以来,历届州委、州政府牢固树立科学技术是第一生产力的思想,通过一代又一代科技工作者的努力拼搏,砥砺前行,全州科技事业取得长足发展,科技体系基本形成,队伍不断壮大,科技投入稳步增长,科技成果转化率逐年提升,产学研用结合日趋紧密,为全州经济社会发展作出了历史性贡献。 . 黔东南建州60年来,科技事业从无到有,从弱到强。 特别是改革开放以来,历届州委、州政府牢固树立科学技术是第一生产力的思想,通过一代又一代科技工作者的努力拼搏,砥砺前行,全州科技事业取得长足发展,科技体系基本形成,队伍不断壮大,科技投入稳步增长,科技成果转化率逐年提升,产学研用结合日趋紧密,为全州经济社会发展作出了历史性贡献。 凯里的4路与17路公交开通WIFI热点 凯里的4路与17路公交开通WIFI热点 不断强化科技基础建设,形成较为完整的科技体系 不断强化科技基础建设,形成较为完整的科技体系 科技机构逐步健全,科技工作队伍不断壮大。 1958年,自治州建立农业科学研究所,为黔东南州内第一个科研机构。尤其是1978年3月,中央召开全国科学大会后,黔东南迎来了“科学的春天”,州及县(市)相继建立和恢复了科学技术委员会,科技管理日臻完善,科技成果不断涌现。1956年自治州成立时全州自然科技人员1390人,到如今全州共有各类科技人才9.9万余人。 图为20世纪50年代初创办的镇远农业机械厂,该厂是黔东南州最早的一批国有企业之一。 图为20世纪50年代初创办的镇远农业机械厂,该厂是黔东南州最早的一批国有企业之一。

科技投入不断加大。 “十二五”期间,州级财政投入科技和知识产权各类政策补助资金2590万元,争取国家和省科技、知识产权计划项目立项645项,立项资金2.2亿元,分别是“十一五”的2.87倍和5.23倍,围绕生态农业、民族医药、电子信息、装备制造、民族文化等特色优势产业实施了一批国家级、省级重大科技项目。 1976年建成投产的集体企业剑河铅笔厂,时有职工392人,年产铅笔近5000万支,产值达500万元。这是当时全州比较有影响的集体企业之一。 1976年建成投产的集体企业剑河铅笔厂,时有职工392人,年产铅笔近5000万支,产值达500万元。这是当时全州比较有影响的集体企业之一。科技创新体系建设取得新进展。 “十二五”以来,加强科技创新体系建设,全州建立各类科技创新创业平台52个,其中有国家农业科技园区1个、国家火炬黔东南苗侗医药特色产业示范基地1个、国家科技特派员创业基地2个、国家和地方联合工程研究中心1个、国家级众创空间1个、省级工程技术研究中心2个、省级农业科技示范园区9个。科技创新体系建设进一步增强了科技创新能力,加快了科技工作进程。 20世纪80年代,凯里纺织有限公司从意大利引进的涤纶长丝生产线。 20世纪80年代,凯里纺织有限公司从意大利引进的涤纶长丝生产线。

加强科技政策法规建设,科技进步的综合环境得到改善。 “十二五”以来,州委、州政府高度重视科技创新工作,自2012年召开的高规格全州科技大会以后,州委、州政府先后出台了《关于加强科技创新促进经济社会更好更快发展的实施意见》、《关于加强人才培养引进加快科技创新的实施意见》等一系列政策文件,在全州构建了“产学研合作”、“省州县科技合作”、“省州县科技特派员联动”等科技创新工作机制。 三穗县铁锅铸造车间。八弓牌系列稀土铁锅为三穗县铁锅厂产品,1987年获贵州省“杜鹃杯”奖,1988年获轻工部科技进步“金龙腾飞”奖。 这些政策、意见的实施,激发了广大科技人员的工作热情,推进了全州科技进步和创新,科技工作步入了建州以来最快、最好的发展时期。 三穗县铁锅铸造车间。八弓牌系列稀土铁锅为三穗县铁锅厂产品,1987年获贵州省“杜鹃杯”奖,1988年获轻工部科技进步“金龙腾飞”奖。 这些政策、意见的实施,激发了广大科技人员的工作热情,推进了全州科技进步和创新,科技工作步入了建州以来最快、最好的发展时期。 凯里纯电动公交车新能源充电站。 凯里纯电动公交车新能源充电站。

在此期间,全州有17项科技创新成果分别获得贵州省科技进步奖表彰;州人民政府分别对全州91项科学技术奖进行了表彰奖励,累计发放奖励资金233万元。广泛开展科普活动,凯里、黄平等11个县(市)和州本级通过国家科技进步考核,全州科技创新环境得到较大改善。  加强科技与经济社会事业的结合,科技进步为全州经济社会发展提供有效支撑 加强科技与经济社会事业的结合,科技进步为全州经济社会发展提供有效支撑

建州以来历届州委州政府牢固树立加快发展必须依靠科技、科技进步与创新必须服从和服务于经济社会发展的思想,围绕各个时期的重点工作安排科技计划,从经济领域向社会发展领域拓展,科技计划的深度不断推进,使科技的触角延伸到经济社会生活的方方面面,极大地改善了人民群众的生产生活条件,促进了全州经济社会的发展。

1974年至1990年间全州有486项科技成果获得奖励,其中获省奖励83项,获州奖励403项。“十一五”期间,全州累计兑现科技和知识产权各类奖励补助资金1449万元,其中获省奖励的14项,获州奖励的60项。“十二五”期间,全州累计兑现科技和知识产权各类奖励补助资金2590万元,其中获省奖励的12项,获州奖励的91项。

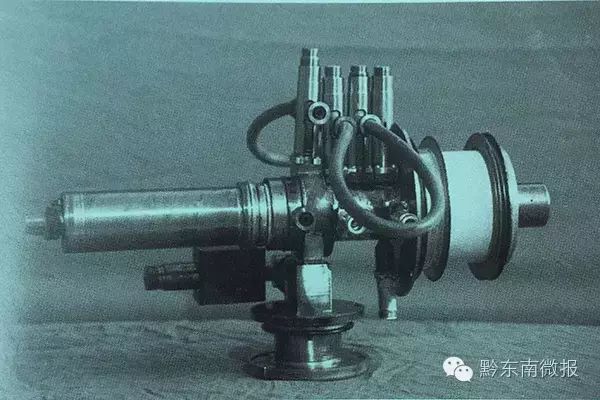

图为凯里老三线083基地制造的用于1980年我国向太平洋海域发射运载火箭的KF-120连续四腔速掉管。 图为凯里老三线083基地制造的用于1980年我国向太平洋海域发射运载火箭的KF-120连续四腔速掉管。

科技兴工成效显著: 州委州政府把加快推进新型工业化进程,努力提高经济增长的质量和效益,走工业强州之路作为重点来抓,加大科技兴工力度,围绕工业生产中的关键技术工艺问题组织科技攻关,取得了一批支撑工业发展的科技成果。 图为凯里华联厂无线电器材厂生产车间的工人们生产时的情景。 图为凯里华联厂无线电器材厂生产车间的工人们生产时的情景。

中国振华集团华联无线电器材厂,承接“神舟”系列飞船、歼10飞机、嫦娥一号卫星等国家重点工程配套产品研制和生产,重点解决了“神舟”系列配套产品(KW5-0Z-1、KW4-0Z等)的结构设计、耐超高低温、低气压、机械寿命、动态密封性和旋转定位等技术难题,已定型产品中,均达国内领先水平,部分产品达到国际先进水平。凯里学院刘少友教授主持完成的“新型二氧化钛纳米材料的固相合成技术及其光催化性能应用”,创国内领先。贵州中科汉天下电子有限公司完成的“全集成CMOS射频功率放大器”,成为国内首次采用标准CMOS工艺代替传统的砷化镓工艺研发射频功率放大器,处于国内领先水平,推动了本领域的技术进步。 1968年,851厂即华联无线电厂技术人员在攻克产品技术难关。 引进推广转化“铁皮石斛茶树附生原生态栽培技术集成与示范”、“蓝莓基质配制技术推广及黑树莓饮料加工技术应用与示范”等600余项科技成果。对优质香禾糯、酸汤、蓝莓、米酒等168项成果进行了产业化,开发出凯里红酸汤、圆蓝蓝莓汁、从江煨酒等系列民族特色产品。 1968年,851厂即华联无线电厂技术人员在攻克产品技术难关。 引进推广转化“铁皮石斛茶树附生原生态栽培技术集成与示范”、“蓝莓基质配制技术推广及黑树莓饮料加工技术应用与示范”等600余项科技成果。对优质香禾糯、酸汤、蓝莓、米酒等168项成果进行了产业化,开发出凯里红酸汤、圆蓝蓝莓汁、从江煨酒等系列民族特色产品。 图为凯里原老三线083基地制造的用于北京正负电子对撞机的BM-235A脉冲功率行波管。科技兴农成果丰硕: 图为凯里原老三线083基地制造的用于北京正负电子对撞机的BM-235A脉冲功率行波管。科技兴农成果丰硕:

1988年粮食作物的单位面积产量,由解放初期平均亩产100多公斤,增加到300多公斤,水稻亩产达500多公斤。

2003年“陆两优106”杂交水稻,实现最高单产达845公斤。

2009年“凯香1号”亩产为1124.3公斤,“中优 608”亩产达1208.2公斤。

图为083基地生产的中国第一台DJS-121型电子计算机。 图为083基地生产的中国第一台DJS-121型电子计算机。

贵州昌昊中药发展有限公司自主选育的太子参新品系“黔太子参1号”成为贵州首家通过国家中药材GAP认证,自行加工的“优质何首乌饮片”被科技部、商务部等四部委列为国家重点新产品。“十二五”期间,全州组织实施“三农”类科技计划项目276项,投入资金1.2亿元,开展60余个地方特色产品科技攻关,引进86项科技成果到我州“三农”领域进行转化和产业化,建成2个中药产业农业科技示范园区,发展中药种植20余万亩,累计培训农民群众达到15万人次。 建州60年来,黔东南州科技事业从无到有,从小到大、从弱到强,经历了重重困难与坎坷,各项科技事业取得了令人瞩目的成就和沧桑巨变的辉煌业绩,科技发生了具有深远历史意义的重大变化,也为未来科技的进一步发展奠定了坚实的基础,积累了宝贵的经验。 建州60年来,黔东南州科技事业从无到有,从小到大、从弱到强,经历了重重困难与坎坷,各项科技事业取得了令人瞩目的成就和沧桑巨变的辉煌业绩,科技发生了具有深远历史意义的重大变化,也为未来科技的进一步发展奠定了坚实的基础,积累了宝贵的经验。 回望过去成就辉煌,展望未来蓝图更美。黔东南州科技发展将坚持“推进协同创新、加强成果转化、实施重点突破、引领跨越发展”的工作方针,努力打造创新驱动新引擎,培育经济发展新动力,为打赢脱贫攻坚战,实现全面建成小康社会作出新的更大贡献! 回望过去成就辉煌,展望未来蓝图更美。黔东南州科技发展将坚持“推进协同创新、加强成果转化、实施重点突破、引领跨越发展”的工作方针,努力打造创新驱动新引擎,培育经济发展新动力,为打赢脱贫攻坚战,实现全面建成小康社会作出新的更大贡献!

(图文来源:黔东南微报)

作者:龙传永 曹杨军

总 监 制:高俊华

总 编 辑:吴会武 执行总编:李田清 审 校:杨光能 编 辑:潘欣晨 吴迪 林泽霞

黔东南建州60周年庆祝活动宣传片

动动手,为黔东南民族节日投票,为黔东南美景点赞,为黔东南美景转一个!有什么想法,可在微信右下方“留言”告诉我们……

您想每天收到这样的文章吗? 点“秀美黔东南”可一键关注哦↑ 这里是秀美黔东南公众微信号:xmqdn0855

|