|

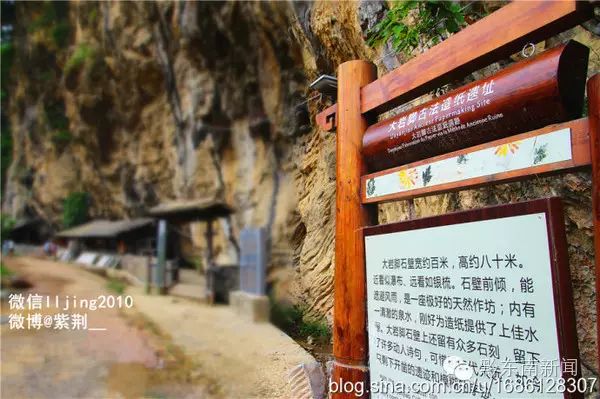

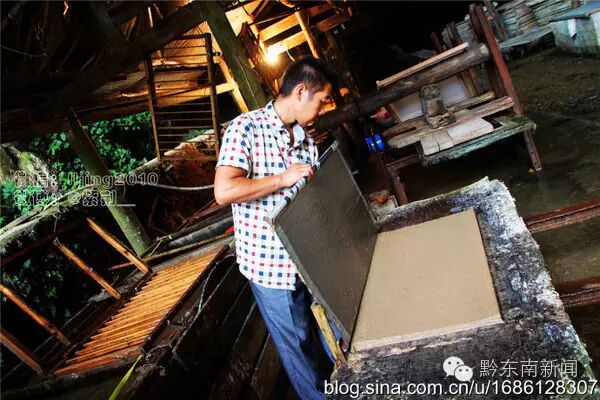

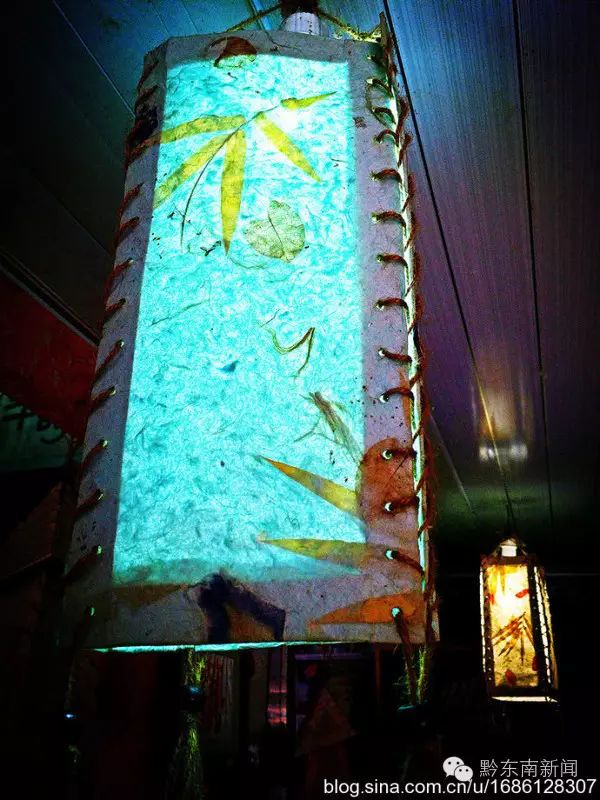

丹寨原名八寨,位于贵州东南部, 黔东南州苗族侗族自治州西部, 东与雷山县接壤,南靠三都水族自治县, 西与都匀市、麻江县交界,北抵凯里市 丹寨地处珠江水系和长江水系的分水岭, 属亚热带季风湿润气候, 冬无严寒,夏无酷暑, 夏季均温21 -25 ℃ , 因此,被誉为“中国西部避暑胜地” 自古有“八寨八景”之称而享誉四方。 县境内多民族聚居,有苗族、回族、 景颇族、布朗族德昂族、水族等21个少数民族。   卡拉村的 ”鸟笼西施“  黔东南地区的苗族侗族同胞, 自古以来喜爱狩猎活动, 因此,捕鸟、养鸟和斗鸟也就成为本地重要的生活休闲、 民间娱乐活动。 他们饲养的观赏鸟种类繁多, 主要有画眉、黄腾、红嘴相思、小米雀、云雀、 八哥、竹鸡、锦鸡等等。 在黔东南,最为人们喜爱的观赏鸟当属画眉。 画眉以其靓丽的羽毛、婉转的歌喉、 优美的舞姿、勇猛的斗性, 被苗侗同胞视为美丽和勇敢的象征,备受人们的喜爱。 在黔东南地区的苗乡侗寨, 几乎家家户户都养有画眉, 少则一两笼画眉,多则五六笼。 男人们上山砍柴或下地干活,手中总要提着画眉笼。 听着笼中画眉悠扬动听的歌声, 男人们像是服了兴奋剂,干起活来格外带劲儿。 经常看到有肩挑柴草、手提画眉笼的村民, 因坡陡路滑不小心跌了一跤, 人摔个仰八叉,柴草散了一地, 手中却仍高高举着画眉笼子。 这也就为何编制鸟笼会如此之多的缘由~  丹寨县古法造纸、苗族蜡染、苗族锦鸡舞、 贾、苗族苗年、苗族服饰、 苗族芒筒芦笙祭祀乐舞七个项目, 已被国务院列为国家级非物质文化遗产保护名录。 走进丹寨, 细细解读以上“七宗罪”。 “七宗罪”之一----古法造纸  距今一千五百多年的省级文物白皮纸(国画纸)作坊—石桥。 石桥古法造纸位于丹寨县北部,南皋乡西部。 苗族聚居的石桥村,面积9.85平方公里。 现有250户1100多人。 石桥因一座天然石拱桥连接河两岸山崖而得名。 造纸作坊即在天然石桥50米对面大岩脚石壁下。 石壁宽约百米,高约八十米。 石壁前倾,能遮避风雨, 是一座极好的天然厂房; 内有一清澈的泉水, 是造纸最好的水力资源。 解放前有纸槽40多架。 据专家考证, 石桥白皮纸制作工艺具有唐代造纸艺术风格, 石桥苗族先民借鉴汉民族的造纸技术, 它利用当地丰富构皮、杉根制作白皮纸。 石桥村造纸人家, 每年择吉日举行盛大活动,祭祀蔡伦  石桥纸制品有白皮纸和彩色纸, 其中彩色之可分为云龙纸、皱褶纸、凹凸纸、 压平纸、花草纸、麻丝纸等六大系列。 由于石桥白皮纸靠原始手工操作, 工艺细腻,纸质优良,具有柔韧性、光泽度好, 吸水性强等特点,深受国内外顾客青睐。        石桥古法造纸制作工艺属唐代造纸工艺, 已有1500多年的历史, 在这漫长的历史长河中,形成以下基本特征: 1、原料特征。 白皮纸选用的构皮麻是喀斯特山地所产, 具有纤维均匀细密,成浆率高等特点, 其柔韧性、光泽度好,吸水性强, 是白皮纸润墨性能优良的主要原因; 2、简易性特征。 石桥古法造纸利用丰富的构皮麻和水源条件, 在岸边山崖下或天然岩洞里设槽造纸。 这里除了纸焙房外,没有厂房, 几道工序都是徒手而就。 因而作坊简易,投资小, 易于操作,无污染; 3、工艺特征。 首先是白皮纸从原料加工到成纸张, 需要10多道工序手工完成, 其生产技艺仅凭师傅的言传身教世代相传, 一般要3—10年才能熟练掌握。 其次是原料加工采用日晒、雨淋、露练等方法, 全凭手工制作,天然自成,没有添加工业原料; 4、产品特征。 纸质洁白,有柔韧性,耐拉力, 纸面平整,吸水性强。 是书画作品最佳纸品。 具有上述特征的石桥古法造纸, 在贵州省占有重要地位,是古代文化的缩影。 它是石桥村人民为人类保存一份物质文化财富的遗存。    由古法造纸延伸到现代工艺的纸张艺术, 鲜花与纸张的完美创意:  取材于田间地头的野花、青草, 依照个人喜好,创作灵感, 完成专属于自己的DIY创意画~    还有更加深度的创意:灯罩 纯手工、牛皮纸、麻绳、 这些元素叠加在一起,复古又时尚~   色彩艳丽的油纸伞, 撑开任何一把,都是风景无限好~    “七宗罪”之二----蜡染 蜡染是贵州省丹寨县苗族世代传承的传统技艺, 古称“蜡缬”,苗语称“务图”,意为“蜡染服”。 蜡染被称为“东方第一染”。 全县有101人获得了民间艺(匠)人职称资格, 12人为高级工艺师。 有国家级非物质文化遗产优秀传承人4人, 省级4人,州级11人。   丹寨县是以苗族为主体的多民族聚居区, 在长期与外界隔绝的艰苦坏境中, 这里的居民逐渐形成了自给自足的生活方式, 古老的蜡染技艺因此得以保留下来。 按苗族习俗, 所有的女性都有义务传承蜡染技艺, 每位母亲都必须教会自己的女儿制作蜡染。 所以苗族女性自幼便学习这一技艺, 她们自己栽靛植棉、纺纱织布、 画蜡挑秀、浸染剪裁,代代传承。 在此状况下, 这些苗族聚居区形成了以蜡染艺术为主导的衣饰装束、 婚姻节日礼俗、社交方式、丧葬风习等习俗文化。 苗族蜡染是为生产者自身需要而创造的艺术, 其产品主要为生活用品, 包括女性服装、床单、被面、 包袱布、包头巾、背包、提包、背带、丧事用的葬单等。 苗族蜡染有点蜡和画蜡两种技艺, 从图案上可分为几何纹和自然纹两大类。 丹寨苗族蜡染的作者们更喜欢以自然纹为主的大花, 这种图案造型生动、简练传神、 活泼流畅、充满夸张,乡土气息十分浓厚。     蜡染的制作工具主要有铜刀(蜡笔)、 瓷碗、水盆、大针、骨针、谷草、染缸等。 制作时先用草木灰滤水浸泡土布, 脱去纤维中的脂质,使之易于点蜡和上色。 然后把适量的黄蜡放在小瓷碗里, 将瓷碗置于热木灰上, 黄蜡受热熔化成液体后,即可往布上点画。 点好蜡花的布再用温水浸湿, 放入已发好的蓝靛染缸,反复浸泡多次, 确认布料已经染好,即可拿到河边漂洗, 让清水冲去浮色,再放进锅里加水煮沸, 使黄蜡熔化浮在水面上,回收后以备再用。 之后,再将蜡染反复漂洗, 使残留的黄蜡脱净,即算完工。 丹寨蜡染在这之后还要拼涂红色和黄色, 涂红的一般用茜草根,黄色则用栀子提取。 为了避免褪色,一般要待蜡染品制成后才着色。 除上述步骤外, 蜡染还有制作蓝靛和发染缸等工序, 各道工序前后连接,构成一套完整、成熟的技艺和操作规程。 随着科技的发展,纺织品的种类不断丰富, 蜡染作为贵州苗族地区主流纺织品的地位已渐动摇。 伴随旅游业的发展, 蜡染手工艺制品被当作特色旅游纪念品推向市场。 而为了满足市场需要和追求经济收益, 粗劣的蜡染制品大量涌现, 对技艺的有序传承构成了威胁。 由此可见,苗族蜡染技艺亟待得到真正的保护和合理的开发。           现代技术融合后繁衍出来的作品  “七宗罪”之三----苗族锦鸡舞 锦鸡是苗家人的吉祥物,图腾的象征~ 麻鸟村是锦鸡舞的发源地, 位于丹寨县排调镇境内, 距丹寨县城75公里。 苗族锦鸡舞源远流长, 相传远古时代, 由于战争的影响, 苗族先祖被迫向西迁徙, 在迁徙的历史进程中, 是美丽的锦鸡帮助先祖们找到了最后定居的地方, 也是她为先祖们带来了稻谷的种子和欢乐的飞歌, 因此,居住在排调周围的苗族同胞, 在每年的盛大节日里举行隆重的吹笙跳月活动, 敲击铜鼓、欢跳锦鸡舞, 以纪念先祖和怀念给他们带来自由、祥和和欢乐的美丽锦鸡。  锦鸡舞是苗族芦笙舞中别具一格的民间传统舞蹈, 跳舞时, 男性青年吹奏芦笙于前领舞, 女性青年身着锦鸡羽毛般美丽多彩的盛装, 排成一字长队紧跟于后, 和着芦笙曲调翩翩起舞, 舞步时而缓缓前移, 时而旋转, 或前或后,或左或右移动, 进退曼舞、曼妙无比。   “七宗罪“之四---苗族芒筒芦笙祭祀乐舞 2009年第二届多彩贵州舞蹈大赛上, 丹寨《芒筒芦笙祭祀乐舞》再次问鼎金黔奖, 奠定了丹寨县在贵州省乃至全中国原生态类舞蹈上的突出地位。  ”七宗罪“之五---苗族服饰 丹寨县境内苗族"嘎闹"支系有七个亚族群, 自古就有把自己的图腾物作为饰品图案来穿着佩戴的习俗。 最能保持原貌的是"雅灰型"的百鸟衣。 随着时间的延伸,各亚族群的区别越来越大, 但都有一个共同点: 即在能体现的刺绣或蜡染技艺上, 竭尽其能地表现他们的图腾物---鸟纹, 把鸟纹发展得淋漓尽致。 正是这种对鸟的极度崇拜, 造就了苗族"嘎闹"支系的服饰艺术形象和艺术魅力, 并向外透露了"嘎闹"支系的族源信息。 而"百鸟衣""锦鸡服"蜡染古装等, 则成为对鸟崇拜的集中体现, 也成为该支系鸟文化艺术的经典。 ”七宗罪“之六---苗年 苗年(苗语"nengxnix"、"nengxnixnaol"), 是清水江、都柳江流域苗族群众一年中最为重要的节日。 自古以来, 这一地区的苗族社会中就使用着与汉族地区的"农历" 有明显区别的人类最早的历法--苗历。 苗历的岁首,即为苗族新年。 由于苗族特别的宗族意识和"议榔"社会管理原则, 过"苗年"的日期在一个区域的各苗寨中, 有按顺序进行的习惯。 这种习惯,也使得这些不同的苗寨在各自不同的"苗年"日子里, 轮流成为该苗族区域的狂欢中心。 "苗年"的主要活动, 包括杀年猪、打糯米粑、祭祖、吃"年团饭"、跳芦笙等, 部分地区还进行斗牛活动。 ”七宗罪“之七---苗族口头经典"贾" "贾"流传在丹寨县以及凯里、黄平、台江、雷山、都匀等县市的苗族地区。 "贾"为苗语音译,意为苗族经典。 它是一种在当地苗族社会中最具权威和影响最深广的独特文类, 为亦诗亦歌体文学样式。 "贾"分为十二支, 有些支下面还分为若干"串"或"朵", 相当于汉语的"章"、"节",总篇幅约有2.4万行。 "贾"包含了古代苗族关于社会与自然的道理、 源理、哲理、辩理、判理等程序性内容, 反映了古代苗族人民的自然观, 伦理道德观和价值观。 《贾》是苗族先辈留给后人最为重要和最具代表性的一份非物质文化遗产, 是苗族古代文学、史学、哲学、法学、巫学的综合集成, 是苗族古代社会的"百科全书"。  丹寨有不可忽视的历史底蕴, 勤劳的丹寨民众用自己勤劳的双手创造着他们的锦绣人生~ 作者:紫荆zijing

|